Er|reich|bar|keit, die (f.): Fetisch der Immobilienbranche und Standortfaktor, gleichzeitig unterschätzte Kenngrösse der Mobilitätsplanung. Hätte ein grosses Potential, wenn wir uns als Gesellschaft darauf einigen könnten, wieviel wir davon brauchen.

Eigentlich wollte ich ja zuerst meine Serie zur Definition der Leistungsfähigkeit fortführen. Dann habe ich das Buch «Transport Access Manual: A Guide for Measuring Connection between People and Places» von David Levinson heruntergeladen (erfreulicherweise unter Creative Commons lizenziert und deshalb frei verfügbar) – und das Thema Erreichbarkeit hat mich gepackt. David Levinson ist Professor für Verkehrsplanung an der Universität Sydney und betreibt einen reichhaltigen Blog zu Themen rund um Mobilität und Erreichbarkeit. Sein Manual ist sehr umfassend und es liegt mir fern, seine breiten Erkenntnisse zu Access bzw. Erreichbarkeit hier vollständig darzulegen. Ich möchte aber diesen wichtigen Begriff in der möglichen Kürze einführen und seine hohe Bedeutung für die Verkehrs- und Raumplanung verdeutlichen.

Worum es geht

Einleitend eine kurze Begriffsdefinition: «Erreichbarkeit ist die (gewichtete) Anzahl aller Gelegenheiten zur Teilnahme am gesellschaftlichen (wirtschaftlichen) Leben, die in für den jeweiligen Zweck angemessener Zeit (generalisierten Kosten) erreicht werden können.»

Tönt umständlich? In meinen eigenen Worten: Erreichbarkeit sagt etwas darüber aus, wie viele Arbeitsplätze, Einkaufsgeschäfte, Fitnesscenter, Schulen, etc. ich von meinem Wohnort aus erreichen kann und wie einfach es ist, dorthin zu gelangen.

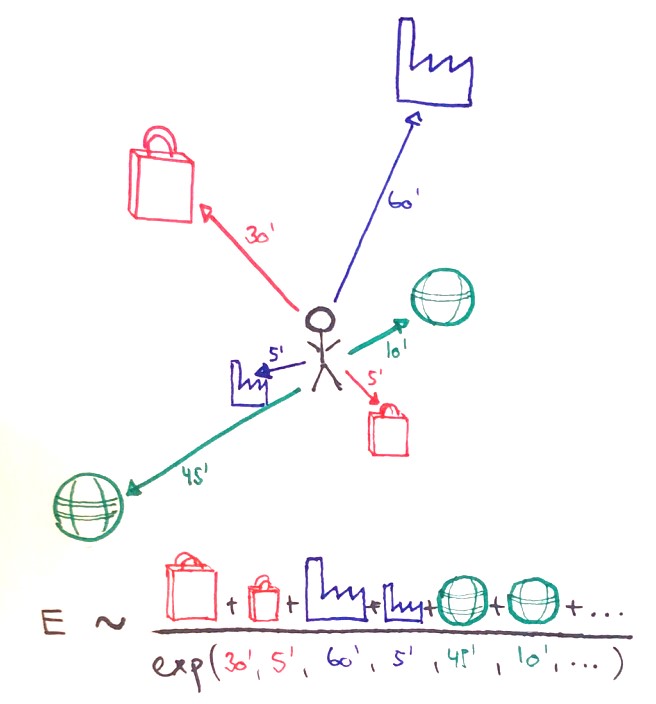

Die Formeln zur Bestimmung der Erreichbarkeit sind relativ mathematisch (wen sie im Detail interessieren, findet sie unter den obigen Links). Nachfolgende Abbildung soll die wichtigsten Zusammenhänge stark vereinfacht darstellen.

Prinzipskizze zur Formel für die Ermittlung der Erreichbarkeit eines Standortes

Von einem bestimmten Standort aus kann ein Mensch also zum Beispiel ein grösseres Arbeitsplatzangebot in 60 Minuten erreichen oder ein kleineres in 5 Minuten. Die Erreichbarkeit steigt aufgrund der grösseren Zahl an Arbeitsplätzen für das erste Gebiet stärker als beim zweiten Gebiet (im Zähler des Bruchs), die höhere Reisezeit zum ersten Gebiet reduziert dagegen die Erreichbarkeit stärker als die kürzere zum zweiten Gebiet (im Nenner des Bruchs). Die Reisezeiten fliessen dabei exponentiell in die Berechnung ein. Das bedeutet, dass die Erreichbarkeit mit der tieferen Reisezeit nicht linear zunimmt, sondern exponentiell. Eine halb so hohe Reisezeit kann so die Erreichbarkeit vervierfachen.

Werden alle Erreichbarkeitsteilwerte über alle möglichen Ziele (Arbeiten, Einkauf, Freizeit, etc.) summiert, ergibt sich die Erreichbarkeit des Standortes.

Die obige Definition und die Abbildung zeigen anschaulich, dass die Höhe der Erreichbarkeit durch zwei Faktoren bestimmt wird:

- Durch die Dichte von verschiedenen Nutzungen und deren Verteilung im Raum. Diese Nachfrageseite (also die Anzahl und räumliche Verteilung der Nutzungen bzw. Gelegenheiten) lässt sich über die Raumplanung lenken, wobei deren Gestaltungswille bzw. -spielraum in der Schweiz den Rahmen von Föderalismus und freiheitlicher Wirtschaftsordnung einhalten muss.

- Durch die Verkehrsangebote, die die verschiedenen Standorte in einer bestimmten Zeit untereinander verbinden. Hier sind die Erwartungen an die öffentliche Hand und deren Engagement seit jeher gross. Bund, Kantone und Gemeinden sollen mit einer leistungsfähigen Infrastruktur dafür sorgen, dass die Voraussetzungen für Neuansiedlungen stimmen. Diesem Paradigma folgend konzentrierte sich die Verkehrsplanung in der Schweiz (wie beinahe überall) lange auf die Angebotsseite: Mehr Leistungsfähigkeit und höhere Geschwindigkeit, damit die verschiedenen Nutzungen untereinander gut erreichbar sind.

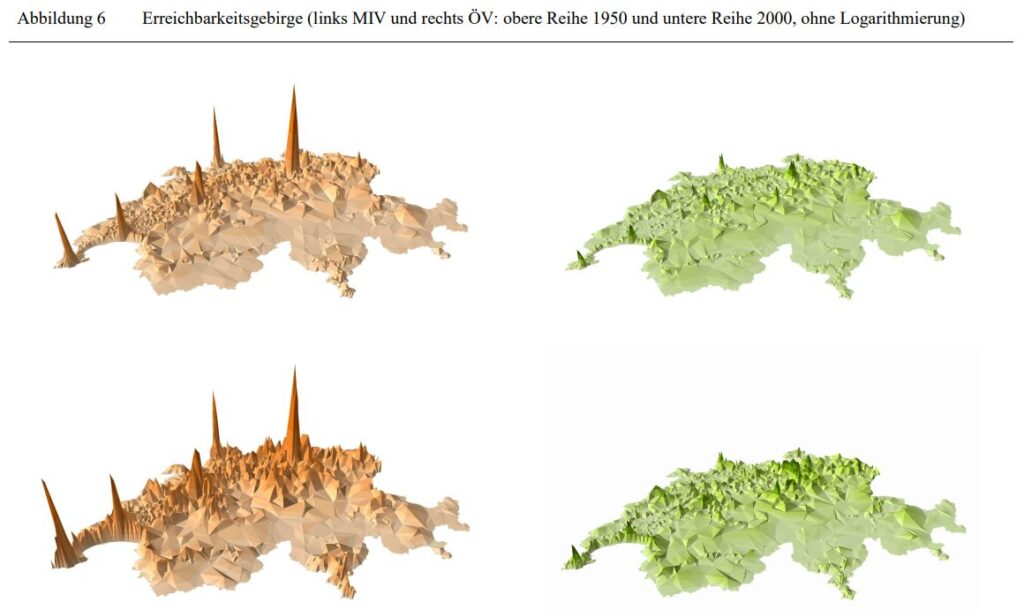

In der Schweiz waren über die letzten 150 Jahre genug finanzielle Mittel vorhanden, um die Erreichbarkeit durch eine Verbesserung des Verkehrsangebotes zu erhöhen. In der Studie «Mobilität als Gestalterin von Stadtregionen» für den Schweizerischen Städteverband haben mein Kollege Dominic Stucki und ich aufgezeigt, wie diese Infrastrukturausbauten die räumliche Struktur der (urbanen) Schweiz entscheidend geprägt haben. In einer analytischen Form haben das bereits früher Fröhlich, Axhausen und Tschopp mit ihrer Studie zur Entwicklung der Erreichbarkeit in der Schweiz von 1950 bis 2000 gezeigt. Dabei wird deutlich, dass die grossen Städte bereits 1950 gut mit dem Auto erreichbar waren. Die Studie zeigt aber auch, dass der Ausbau des Nationalstrassennetzes die Erreichbarkeit bis 2000 im ganzen Mittelland nochmals deutlich erhöht hat. Die Erreichbarkeit mit dem ÖV war in der Vergangenheit immer tiefer als mit dem MIV, hat aber mit Bahn 2000 und S-Bahn-Ausbau zugenommen. Vermutlich ist sie auch nach 2000 weiter gewachsen. Dieser Anstieg der Erreichbarkeit ging einher mit einem starken Wachstum der urbanen Räume in der Schweiz. Dabei bleibt unklar, ob der Infrastrukturausbau das Wachstum gefördert oder «nur» ermöglicht hat.

Erreichbarkeitsgebirge MIV und ÖV für 1950 und 2000; Quelle: Entwicklung der MIV und ÖV Erreichbarkeit in der Schweiz: 1950-2000

Dieser Ansatz, die Erreichbarkeit durch Infrastrukturausbau zu erhöhen, stösst zunehmend an Grenzen: Die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur ist dabei wohl noch das kleinere Problem. Vielmehr bremsen sich die hohe Erreichbarkeit und ihre Folgen zunehmend selbst: In wachsenden Gesellschaften wie der Schweiz siedeln sich Unternehmen aufgrund der hohen Erreichbarkeit in den Zentren an, ebenso wie einkommensstarke Zuwanderer*innen aus dem In- und Ausland. Der dadurch entstehende Wachstumsdruck in Form von mehr Verkehr führt dazu, dass die betroffene Bevölkerung in den Städten (und immer öfter auch in Agglomerationen) keine neuen oder ausgebauten (Strassen-)Verkehrsinfrastrukturen mehr möchte und sich mit Nachdruck dagegen wehrt (z.B. Westast Biel, Spange Nord Luzern, Rosengartentunnel Zürich, Zentrumsentlastungen Baden/Brugg). Dabei spielt es zunehmend keine Rolle mehr, ob die Ausbauten in ein einigermassen konsistentes Gesamtbild passen bzw. ob flankierende Massnahmen definiert werden. Zudem fordert der Klimawandel eine Mobilitätswende, vor deren Hintergrund Ausbauten des Strassennetzes zu Recht kritisch beurteilt werden. Es ist zurzeit auch nicht absehbar, dass sich diese Situation mit technologischen Entwicklungen (z.B. autonomen Fahrzeugen) ändern wird.

Wie wir damit arbeiten

Gearbeitet mit der Erreichbarkeit wird in der Schweiz heute vor allem ausserhalb der Planungswelt: «Lage, Lage, Lage» rufen Immobilienentwicklerinnen und Standortförderer laut – und meinen damit auch eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung.

Und wir Verkehrsplaner*innen? Wir haben uns wie oben beschrieben bis heute mehrheitlich auf die Angebotsseite der Erreichbarkeit konzentriert: Auf den Ausbau von Infrastruktur und Angebot, welcher Kapazitäten vergrössert und die Reisezeiten senkt. Diese Massnahmen lassen sich über Analysen zu Reisezeit und Auslastung gut beschreiben. Entsprechend wird die Erreichbarkeit als Messgrösse in der integrierten Raum- und Mobilitätsplanung der Schweiz heute entweder ganz weggelassen oder bleibt analytisch-beschreibend ausgerichtet. Die Abstimmung von Raum und Mobilität wird zwar als Ziel prominent gefordert und ist im Grundsatz politisch breit abgestützt, die Operationalisierung und die konkrete Umsetzung überlassen wir aber noch zu oft dem (Immobilien-)Markt.

Das muss sich ändern. Als Raumplanerinnen und Verkehrsplaner sollten wir uns künftig mehr mit der Erreichbarkeit als eigentlicher Schlüsselgrösse der integrierten Planung beschäftigen. Dafür sprechen mindestens 3 Gründe:

I. Die Erreichbarkeit als Ausweg aus dem Teufelskreis der Mobilität

Die Erreichbarkeit ergibt sich wie oben beschrieben als Kombination aus Verteilung und Dichte der Nutzungen einerseits und Struktur der Verkehrsnetze andererseits. Darüber hinaus beeinflussen sich Verkehrsnetze, Erreichbarkeit und Raumnutzung gegenseitig: Ein attraktives Verkehrsangebot wird genutzt, was das Aufkommen auf dem Netz erhöht. Gleichzeitig siedeln sich durch die Attraktivität aber auch mehr Einwohner, Unternehmen, etc. an den gut erschlossenen Lagen an, was zu noch mehr Nutzer*innen und damit auch zu noch mehr Verkehr führt. Kommt es in der Folge zu Überlastungen, nehmen die Reisezeiten zu und die Erreichbarkeit sinkt. Diese Zusammenhänge lassen sich beispielhaft an drei grundlegenden Typen von Raum-Mobilitätstrukturen zeigen:

- Los Angeles: Feinmaschige, rasterartige (Hochleistungs-)Strassennetze reduzieren in einem flächigen Gebiet die Reisezeiten. So wird eine räumliche Entwicklung möglich, bei der wenige sehr dichte, aber gleichzeitig kleine Kerne (Downtown) von ausgedehnten, dispersen, mittel bis wenig dichten Wohngebieten umgeben sind (Urban Sprawl). Die flächige Entwicklung erschwert die Bündelung mit dem ÖV. Die auf das Auto ausgerichteten Strassenzüge verunmöglichen Stadträume, die zu Fuss oder mit dem Velo attraktiv erreichbar sind. Damit können kaum lokale Nachbarschaften für die Nahversorgung entstehen. Trotz kontinuierlichem Ausbau der Strassenkapazitäten können Staus – v.a. in und um die Zentren – nicht vermieden werden. Das schränkt die Attraktivität dieser Kerne ein und zieht eine wenig attraktive Suburbanisierung innerhalb der Stadtgrenzen nach sich. Das Beispiel zeigt die Möglichkeiten, aber auch die Nachteile einer Erreichbarkeitspolitik, die einseitig auf einen Ausbau des Strassenverkehrs setzt.

Downtown Los Angeles als Beispiel für eine MIV-affine Stadtentwicklung

- S-Bahn Zürich: Die Bahnachsen spannen in der ganzen Agglomeration Zürich ein Netz von radialen Perlenketten auf. Die S-Bahn-Stationen als Perlen weisen aufgrund der punktuell hohen Erreichbarkeit eine hohe Lagegunst auf. So wird auch in diesen weniger urbanen Räumen eine Innenentwicklung an gut mit dem ÖV erschlossenen Standorten möglich. Insbesondere gelang es in den vergangenen Jahrzehnten, mit der Anbindung an die S-Bahn ehemalige Industrieareale um die Bahnhöfe zu modernen, durchmischten Arealen umzunutzen. Innerhalb der Zentren werden die verschiedenen S-Bahn-Linien zu einem attraktiven Mittelverteiler mit dichtem Takt überlagert. Dieses Netz wird ergänzt um das städtische ÖV-Netz. Dieser Ansatz ermöglicht eine hohe Erreichbarkeit aus der Kombination von hoher Lagegunst und damit Nutzungskonzentration im Zentrum sowie tiefen Reisezeiten mit dem ÖV in die peripheren Gemeinden. So kann das hohe Aufkommen Richtung Zentren leistungsfähig und siedlungsverträglich bewältigt werden. In den Gemeinden ausserhalb der Zentren können lokale Zentralitäten erhalten werden. Mit zunehmender Konzentration von Nutzungen im Zentrum werden allerdings immer teurere Bahnausbauten nötig. Zudem müssen wir teilweise in Kauf nehmen, dass die Menschen in den peripheren Räumen zwar den ÖV für die (Arbeits-)Wege ins Zentrum nutzen, aber für den Einkaufs- und Freizeitverkehr in der Fläche dennoch das Auto wählen.

S-Bahn als Rückgrat einer urbanen Raumentwicklung

- Stadt der kurzen Wege: Bis ins 19. Jahrhundert war diese Raum-/Mobilitätsstruktur bestimmend in den europäischen Städten. Eine hohe Erreichbarkeit war nur durch eine hohe Nutzungskonzentration bzw. -durchmischung möglich, weil alle Ziele zu Fuss erreicht werden mussten. Bei der heutigen Grösse der Städte in der Schweiz (und erst recht im Ausland) ist dieses Konzept nur möglich, wenn es gelingt, die Nutzungen in einzelnen Stadtteilen kleinräumig zu mischen. Menschen sollen von ihrem Wohnort aus wichtige Nutzungen (v.a. für den täglichen Bedarf) zu Fuss oder mit dem Velo erreichen können (Quartierzentralitäten, 15-Minuten-Stadt). Solche raumplanerischen Strategien sind vielversprechend und werden heute auch in europäischen Grossstädten verfolgt. Sie brauchen aber in unserer freiheitlich-liberalen Gesellschaft etwas Zeit. Vor allem aber brauchen sie eine starke politische Leadership für eine Zusammenarbeit aller Akteure, da neben Massnahmen der öffentlichen Hand parallel eine grosse Zahl an privaten Standortentscheidungen erforderlich ist.

Die 15-Minuten-Stadt als vielversprechender Ansatz für die urbane Mobilität

Welche Verkehrsinfrastrukturen und -angebote wir bereitstellen, wirkt sich also auf die Raumstruktur aus. Diese wiederum bestimmt, wo wie viele Menschen mit welchen Verkehrsmitteln unterwegs sind, wie die Angebote ausgelastet sind und wie stark der Verkehr Siedlung und Umwelt beeinträchtigt. Solange wir diese Zusammenhänge vernachlässigen, bleiben wir im Teufelskreis der Mobilität stecken und müssen weiter Kapazitäten ausbauen (was immer schwieriger wird). Obwohl die Wechselwirkungen offensichtlich sind, können wir sie heute in der Schweiz kaum quantifizieren. Das zeigt auch eine Studie meines Kollegen Raphael Fuhrer zusammen mit Prof. Kay W. Axhausen für das Bundesamt für Raumentwicklung.

Damit wir die Erreichbarkeit in ihrer umfassenden Form nutzen können, müssen wir auch den Einfluss von Infrastrukturentscheidungen auf unseren Raum prognostizieren zu können. Nur so können wir Entscheidungsgrundlagen für ein Verkehrssystem schaffen, dass ein Maximum an Mobilität bei einem Minimum an Verkehr gewährleistet. Oder anders gesagt:

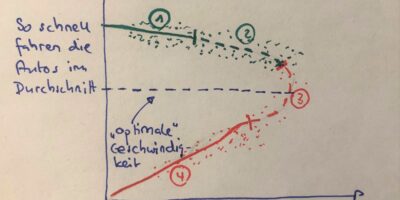

Für ein Verkehrssystem, das die Erreichbarkeit von Menschen maximiert und nicht die Geschwindigkeiten einzelner Verkehrsmittel.

II. Die Erreichbarkeit beeinflusst die Zweckmässigkeit von Angebotsausbauten

Wenn wir neue Verkehrsangebote als Planer*innen beurteilen, tun wir das häufig über Kosten-Nutzen-Analysen. Entscheidend sind dabei oft die Reisezeiten, welche bei Ausbauten in aller Regel abnehmen. Dieses (normierte) Konzept geht davon aus, dass ein Reisezeitgewinn einen konstanten volkswirtschaftlichen Nutzen nach sich zieht. Aber ist das richtig? Das ist zumindest fraglich:

- Reisezeitgewinne sind nicht automatisch ein Gewinn. So kann eine neue Umfahrungsstrasse dazu führen, dass Du etwas schneller mit dem Auto bei deinem gewohnten Einkaufszentrum ankommst. Sie kann aber auch das Ortszentrum verkehrlich entlasten und eine Aufwertung ermöglichen. Dann würdest Du wieder mehr zu Fuss oder mit dem Velo einkaufen statt mit dem Auto ins Einkaufszentrum, oder? In diesem Fall sind die kürzeren Reisezeiten mit dem Auto nicht mehr relevant. Die Erreichbarkeit wäre dann ein treffenderes Mass für die Fähigkeit, unseren Bedürfnissen nachzugehen.

- Räumliche Effekte sind wichtig. Die Aufwertung des Zentrums kann dazu führen, dass Grossverteiler, aber auch kleinere Einkaufsgeschäfte ihre Standortentscheidungen anpassen. Dass sie also an diesem attraktiven Standort investieren, was wiederum die lokalen Beziehungen stärkt (Stadt der kurzen Wege, vgl. oben). Im Gegenzug kann ein Geschäftslokal an einem anderen Standort wegfallen, so dass sich die Konsument*innen dort ebenfalls anpassen müssen. Auch in diesem Fall ist die kürzere Reisezeit mit dem Auto nicht mehr wichtig.

- Der Grenznutzen von Reisezeitgewinnen nimmt ab. Wenn ich innerhalb von 15 Minuten statt einer einzigen zwei Bäckereien zur Auswahl habe, ist das ein grosser Gewinn. Sind es 10 statt 5 Bäckereien, ist der Mehrnutzen deutlich geringer. Beurteilt man die Erreichbarkeit für Kleiderläden statt für Bäckereien, dürfte die Wahrnehmung nochmals anders sein. Dabei spielt auch eine Rolle, welchen Wert ich einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung beimesse. Der empfundene Erreichbarkeitsgewinn hängt also von Art und heutigem Versorgungsgrad ab, und er unterscheidet sich von Mensch zu Mensch.

Klassische Verkehrsmodelle bilden diese wichtigen Effekte nicht ab bzw. können das kaum. Vielmehr gehen sie von relativ starren Verkehrsbeziehungen aus, für welche die Reisezeitveränderungen modelliert werden. Wäre es nicht besser, wenn wir für die Beurteilung von verkehrlichen Massnahmen als Mass für die Zweckmässigkeit die Erreichbarkeit statt der Reisezeit heranziehen?

III. Die Erreichbarkeit als Gradmesser für eine zweckmässige Raumentwicklung

Die Erreichbarkeit wird zur Hälfte durch die raumstrukturellen Verhältnisse bestimmt – also durch die Dichte und Verteilung von Nutzungen im Raum. Sie kann also auch als Zielgrösse für eine zweckmässige Raumentwicklung dienen. Dabei sollten wir nicht einseitig auf die bauliche Struktur fokussieren, sondern wiederum auf die konkreten Bedürfnisse der Menschen: Levinson schreibt in seinem Manual: „We have the ability to arrange our cities and regions so that people can quickly and easily get to the places they need to go.“ Dieser Satz zeigt, dass die Erreichbarkeit als raumplanerischer Indikator eine Reihe von Fragen zur zweckmässigen Raum- und Stadtentwicklung berührt:

- Was zeichnet «Orte» aus, die gut erreichbar sind? Welche Rolle spielt dabei die Qualität und Verfügbarkeit öffentlicher Räume und wie können wir diese in die Definition der Erreichbarkeit einbeziehen?

- Was ist ein «schneller und einfacher» Zugang zu den Orten, welche wir erreichen müssen? Wie sieht ein Verkehrssystem aus, das auch für benachteiligte gesellschaftliche Gruppen (z.B. einkommensschwächere oder körperlich beeinträchtigte Menschen) eine gute Erreichbarkeit sicherstellt?

- Wie können wir Räume und Städte konkret «arrangieren», damit wir diese Ziele erreichen? Reichen dazu die klassischen Instrumente der (Sonder-)Nutzungsplanung oder brauchen wir ein breiteres Instrumentarium?

- Wohin müssen wir überhaupt hingehen? Welche Rolle spielt die Suffizienz bei der Entwicklung von Raum und Mobilität?

Wir sollten die Erreichbarkeit als Konzept aufbauend auf dem obigen Satz breiter fassen und auch die beschriebenen Fragestellungen einbeziehen.

So kann die Erreichbarkeit als Messgrösse nicht nur für die Verkehrsplanung, sondern auch für die Stadtplanung der Zukunft eine zentrale Grösse werden.

Warum das wichtig ist

Weil wir den Kampf gegen die Probleme im Verkehr alleine mit der Tunnelbohrmaschine und der Strassenwalze verlieren werden. Nicht nur auf der fachlichen, sondern auch auf politischer Ebene, wo die Widerstände gegen Ausbauten zunehmen. Und weil es für die Abstimmung von Siedlung und Verkehr wichtig ist, welche Orte mit welchen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein sollen. Weil wir uns weniger auf die Bedingungen für Fahrzeuge konzentrieren sollten, sondern auf die Bedürfnisse von Menschen. Und weil die anderen Messgrössen und Instrumente nicht ausreichen, um die Frage nach einer nachhaltigen Raumstruktur und zweckmässigen Mobilität für alle zu beantworten.

Helmut-Mario Reiter

Nach fast 40 Jahren Planerei ist der Beitrag für mich ein déjà-entendu-Erinnerung an die Vorlesungen von Dieter Bökemann im Raumplanungsstudium der TU Wien zur «Produktion von Standorten» und von Egon Matzner, der in den 1980-ern an seinem Institut die Hägerstrand’sche Frage „What about people in regional science?“ für viele Regionen in Österreich untersuchen liess. Mit auffallend ähnlichen Ergebnissen:

1.) Erst die raumzeitliche Zusammenschau von gruppentypischen Aktivitätsprogrammen mit Infrastrukturangeboten zeigt, ob Infrastrukturangebote Aktivitätsprogramme erlauben oder verhindern.

2.) Besonders kritisch sind dabei die Koordinierbarkeit von ÖV-Fahrplänen und Beginn-/Endzeiten von Betreuungs-/Erziehungseinrichtungen. Verschiebungen von 15 Minuten früher oder später eröffnen oder verhindern Aktivitätsprogramme und damit Teilhabe Vieler an gesellschaftlichem Leben.

3.) Privat-PKW-Nutzende sind ungleich weniger von diesen Zwängen betroffen als ÖV-Nutzende

4.) Angebote ohne die zu planen, die sie später nutzen können sollen, führt eher zufällig zu ausreichender Nachfrage, meist jedoch zu deren baldigen Aufgabe

5.) Nutzendenbeteiligung von der ersten Idee für neue Angebote führt deutlich häufiger zu erfolgreichen Mobilitätsangeboten

admin

Vielen Dank für den Hinweis auf frühere Forschungsarbeiten zu diesem Thema. Für die zielgerichtete Verkehrsplanung braucht es den Einbezug der Menschen, die die Angebote nutzen können/sollen. Und tatsächlich wird das Thema Erreichbarkeit in der Forschung schon sehr lange und differenziert betrachtet. Allerdings scheint mir, dass es uns bis jetzt noch nicht gelungen ist, den Transfer in die Planungsarbeit zu schaffen. Wie konkret führen wir einen Diskurs mit Menschen über das richtige Mass an Erreichbarkeit? Und wie können wir diese Grösse so beschreiben, dass sie in einer Diskussion zwischen betroffenen Menschen, politischen Verantwortlichen und Planerinnen hilft? Nach meiner Erfahrung reicht es nicht, nur einen Gesprächsrahmen für eine Mitwirkung anzubieten. Der planerisch-technische Approach, den wir noch zu oft wählen, ist nicht nur schwer verständlich, sondern lockt auch vorwiegend kritische pensionierte Elektroingenieure und Gymnasiallehrer an, denen es oft genug mehr ums Rechthaben geht als um Lösungen für die Zukunft. Vielmehr müssen wir eine planerische Sprache entwickeln, die in solchen Mitwirkungsveranstaltungen die Brücke schlägt zwischen individuellen Erfahrungen und Haltungen einerseits und objektiven Zusammenhängen und Daten andererseits. Diese Sprache sollte so anschaulich und präzise sein wie möglich, und zwar inklusive (d.h. es sollten sie alle Menschen sprechen und verstehen können). Wie schaffen wir das?

Stefan Schönfelder

Ein schöner Beitrag, Herrn Erne! Man muss das Thema Erreichbarkeit tatsächlich öfter anschaulich „vor den Vorhang holen“, und was den Ausbau der Infrastruktur angeht, kommen wir tatsächlich an Grenzen…

Einige ergänzende Gedanken vielleicht: Sie schreiben, wir sollten uns als „Gesellschaft darauf einigen […], wieviel wir davon [von der Erreichbarkeit] brauchen“ und dass die „Bedürfnisse von Menschen“ wichtig sind (nicht nur der Baufirmen) – das ist sehr richtig! Aber: Ist das Maß der standörtlichen Erreichbarkeit für viele Nutzer/ Nutzerinnen (die Gesellschaft als Ganzes) selber vielleicht doch ein zu theoretisches Konstrukt?! Stellen wir uns als Fachleute, die Erreichbarkeiten analysieren, nicht viel zu selten Fragen wie: Welche der so gut (schlecht) erreichbaren Ziele sind eigentlich relevant oder attraktiv für die/den jeweiligen Nutzer/in? Welche Rolle spielt eigentlich, wie hoch die Auslastung und Qualität der erreichbaren Ziele ist? Zu welchen Zeitpunkten am Tag sind die Ziele relevant (oder eben nicht)? Die Straßenerreichbarkeit ist hoch, meinetwegen: Aber was ist, wenn man gar kein Auto hat? Oder: Die ÖV-Erreichbarkeit ist hoch – man kann aber keinen Bus benützen, weil man eingeschränkt mobil ist. Was nun? – Wenn wir all diese Fragen in unsere Erreichbarkeit-Maße integrieren würden (das wird tatsächlich manchmal versucht), wird es zwar kompliziert, wie kämen der Realität der Mobilität der Menschen jedoch näher. Wir wären dann z.B. eher bei „individuellen/nutzenbasierten“ Maßen der Erreichbarkeit, weniger bei rein „standortbasierten“.

Ich habe auf die Frage, wie nah man mit der Erreichbarkeitsmessung an der Mobilitäts-Wirklichkeit sein muss, auch keine grundsätzliche Antwort, es kommt auf das Setting der Studie an, und wozu man die Ergebnisse verwendet. Vielleicht muss man immer ein Mix an Erreichbarkeitsmaßen anbieten.

Wichtig erscheint mir jedenfalls, dass wir uns als Fachleute immer wieder anstrengen müssen, unsere Ergebnisse zur Erreichbarkeit in den Zusammenhang zu stellen, zu interpretieren und kommunizieren sowie mit den Betroffenen selber zu erörtern. Wenn dies geschieht, kann Erreichbarkeitsplanung wirklich einen Unterschied machen.

admin

Vielen Dank für ihr positives Feedback und die wertvollen Ergänzungen dazu. Ja, wir stellen zu selten die weiterführenden Fragen, die mit dem «rohen» Mass der Erreichbarkeit verbunden sind. Zuerst müssen wir dazu die oft zu abstrakte Grösse dekonstruieren, nur schon das Trennen in «Verkehrswert» und «Strukturwert» würde oft einiges zur Klärung beitragen. Wie in meiner Antwort an Herrn Reiter erwähnt, sollten wir dann eine Sprache finden, um die Summe an individuellen Verhaltensmustern, Erfahrungen und Erwartungen der betroffenen Menschen sowie die daraus resultierenden kollektiven Daten und Wirkungszusammenhänge aus der Planungswelt näher zueinander zu bringen. Auf dieser Basis könnte dann die Diskussion zu den von Ihnen gestellten Fragen stattfinden: Welche Erreichbarkeit wollen wir bzw. wo wann wieviel? Welche Mobilitätsangebote braucht es dazu, wo nützen sie und wo schaden sie?

Kennen Sie aus ihrer Forschungstätigkeit Ansätze, wie wir zu dieser neuen Planungssprache gelangen?

Helmut-Mario Reiter

Ja, die job-to-be done Methodik mit ihre tichterförmiger Abfolge von Problembeschreibung in Multiplikatoreninterviews (Verwaltungsleitungen, Vereine, Unternehmen), daraus in 1-2 Ateliers mit Schlüsselpersonen der lokalen Gesellschaft destillierten Fragestellungen, in denen Fragen zur Beschreibung von Wichtigkeit und Zufriedenheit von Nutzenden mit der aktuellen Erreichbarkeitssituation formuliert und anschliessend in Online-Befragungen ermittelt werden, können zuverlässig Antworten liefern, was Nutzenden in konkreten Situationen wichtig ist und wie zufrieden sie mit den aktuell gebotenen Erreichbarkeitsangeboten sind.

Diese in 1-3 Monaten durchführbare Methodik liefert deutlich mehr Nutzende interessierende Lösungsansätze und Anhaltspunkte zu deren Prioritäten bei Erreichbarkeitsthemen als komplexe Befragungen samt deren statistisch gewichteren Ergebnisse oder Modellrechnungen. Bei Interesse gerne mehr dazu bei mir.

Stefan Schönfelder

Ich denke, es gibt kein Patentrezept dafür, mit so vielen Menschen wie möglich (nicht nur den «Verkehrsbewegten») ins Gespräch zu kommen, denn Mobilitätspolitik ist wird erst dann zum Thema, wenn es mich wirklich selbst berührt. (Oder eben meinen Geldbeutel.) Vielleicht geht es auch nicht zwingend darum, Menschen im direkten Gespräch zu überzeugen. Es geht für uns GestalterInnen von Raum und Verkehr meines Erachtens darum, Freude zu vermitteln – Freude, aktiv zu sein, Spaß am Gehen, Spaß am Radfahren, Freude (und die Möglichkeit) mehr für Zentralität und Dichte auszugeben als für Zeitverlust und bloßem Unterwegssein. Dafür braucht es Rahmenbedingungen: Nähe, Dichte, Leistbarkeit, Sicherheit, Räume zum Experimentieren und und und… Ein langer Weg, noch immer…