Vielleicht liegt es ja an der Semantik. Das Wort «Konzept» bezeichnet gemäss Duden einen «klar umrissenen Plan» bzw. ein «Programm für ein Vorhaben», weiter ein «Ideal» im Sinne einer «aus der Wahrnehmung abstrahierten Vorstellung». Das ist das Bild, wenn ich an ein raum- und verkehrsplanerisches Konzept denke: Ein griffiges Instrument, das uns als Gesellschaft und als Planenden helfen soll, um konkreten Herausforderungen zu begegnen und unseren Raum bewusst zu gestalten. Ein Konzept für die räumliche Entwicklung, selbst wenn es für ein ganzes Land wie die Schweiz ist, sollte aus dieser Optik einen entwerferischen und gestalterischen Anspruch haben.

Raumkonzept 2012 als Ausgangspunkt…

Vor drei Jahren hatten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden beschlossen, das Raumkonzept Schweiz von 2012 zu überarbeiten. Dieses erste Raumkonzept für unser Land enthielt damals neue und durchaus starke Ansätze. Das Planen in funktionalen Handlungsräumen wurde stärker betont. Für die Zielsetzungen wurden konkrete angestrebte Wirkungen formuliert. Stärken sollten differenziert gestärkt werden, statt «überall alles» zu fordern. Ich hatte gehofft, dass diese und weitere gute Ansätze mit der Überarbeitung weiterentwickelt würden. Dass eine echte Auseinandersetzung mit den absehbaren Zielkonflikten und insbesondere mit der nötigen raumplanerischen Güterabwägung vor dem Hintergrund des begrenzten Raums thematisiert wird. Dass bisher fehlende Themen wie die Klimaanpassung und der Umbau der Energieversorgung nicht nur angesprochen werden. Sondern dass «ein klar umrissener Plan» bzw. ein «Programm» skizziert wird, wie die neuen und bestehenden Ansprüche im bereits dicht besiedelten Mittelland neben- und miteinander überzeugend befriedigt werden können. Dass aufgezeigt wird, wie die noch zu oft blockierte Innenentwicklung vorangetrieben werden kann, auf der prozessualen Ebene aber auch hinsichtlich der dazu nötigen (veränderten) Mobilität und des Bedarfs an lebensgerechten Frei- und Stadträumen. Wie die drei Staatsebenen gemeinsam das raumspezifisch Richtige statt das immer noch grassierende «überall alles» realisieren möchten.

… wird leider nicht weiterentwickelt

Ich wurde leider (bisher) enttäuscht. Der Entwurf des neuen Raumkonzeptes, dessen Vernehmlassung letzte Woche zu Ende ging, konnte meine Hoffnungen nicht erfüllen. Um auf die eingangs erwähnte Semantik zurückzukommen: Es scheint, dass sich die Trägerschaften an der etymologischen Bedeutung des Wortes «Konzept» orientiert haben: Concipere bedeutet auf Latein «zusammenfassen». Das ist es geworden: Eine Zusammenfassung von Bekanntem, mit wenig erkennbarem Anspruch, etwas Neues, gar ein «Ideal» oder einen «klar umrissenen Plan» zu schaffen. Eine Nabelschau, die niemanden verärgern soll und sich deshalb auf den kleinsten gemeinsamen Nenner fokussiert. Ein Kompendium des Unverbindlichen, ohne planerische Haltung zum Umgang mit absehbaren Interessenskonflikten. Bestenfalls ist es eine Charta, aber sicher kein strategisches und gestaltendes Instrument.

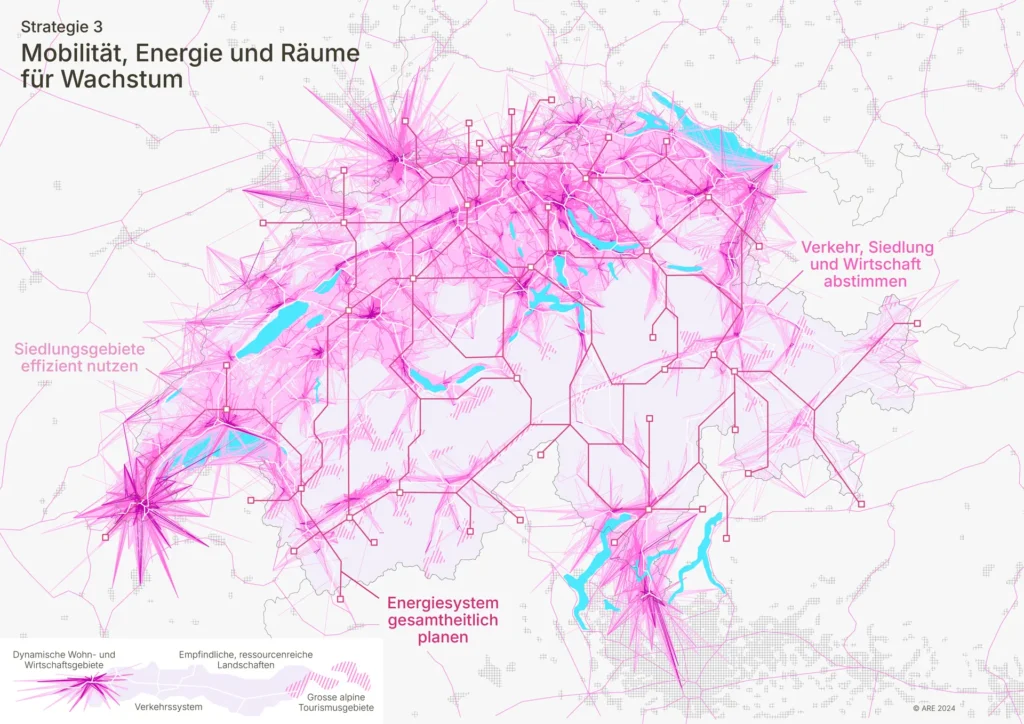

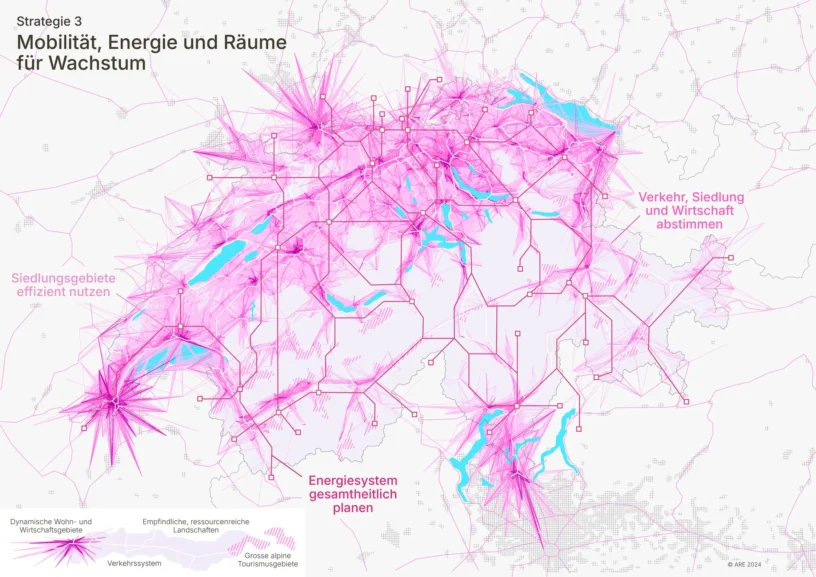

Die Karte für die Strategie 3 im neuen Raumkonzept ist schön gestaltet. Die Aussage ist aber unklar. Was bedeuten die sternförmigen Strukturen um die Zentren wirklich?

Kritik und offene Fragen

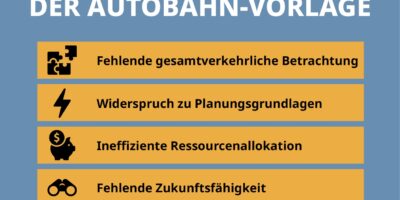

Verschiedene Fachleute und Verbände haben sich bereits kritisch zum Entwurf geäussert. Ich empfehle insbesondere die guten Gedanken von Damian Jerjen (EspaceSuisse) sowie von Sibylle Wälty und Miriam Lüdi (Resilientsy), deren Stellungnahmen ich teile und hier nicht wiederholen muss. Ich möchte nur einige kritische Fragen ergänzen, die der Entwurf bei mir aufwirft:

- Kann das neue Raumkonzept die selbstgestellten Ansprüche einlösen? Enthält er zum Beispiel konkretere Aussagen, «wo wir leben und arbeiten» oder wie wir «den Boden verteilen»?

- Leistet das neue Raumkonzept einen wichtigen Beitrag im Sinne einer «zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes» gemäss Art. 75 Bundesverfassung?

- Warum können die drei Staatsebenen gemeinsam kein mutiges Bild für die künftige Schweiz entwerfen, während es die Agglomerationen mit den Zukunftsbildern und Teilstrategien der Agglomerationsprogramme schaffen?

- Wie kommt der Entwurf des Raumkonzeptes bei denjenigen Jugendlichen an, welche im Sommer 2023 mit der fiktiven Geschichte zu Neo im Jahr 2050 einen erfrischenden Beitrag entworfen haben? Finden sie sich wieder und wurden ihre Anliegen gehört?

- Reichen drei Karten, um die räumliche Entwicklung eines ganzen Landes zu beschreiben? Und falls ja, müssten sie dann nicht zumindest räumlich konkreter und in ihren Legenden und Inhalten präziser sein?

- Können wir es uns als Gesellschaft, als Land, angesichts der grossen Herausforderungen (Bevölkerungswachstum, demographischer Wandel, Klimawandel, begrenzter Raum, Energiewende, etc.) leisten, der nötigen, kontroversen Diskussion mit einem mutlosen Konzept auszuweichen?

Empfehlungen für Überarbeitung

Ich hoffe, dass die Trägerschaften die jetzige Fassung nochmals grundlegend überarbeiten. In der jetzigen Form ist für mich als Verkehrs- und Raumplaner keine Planungsaufgabe erkennbar, für welche dieses Konzept auch nur ansatzweise eine bessere Hilfe als das bisherige Raumkonzept sein könnte. Wünschen würde ich mir insbesondere eine Weiterentwicklung in folgenden Punkten:

- Klar benannte Ziele mit angestrebten Wirkungen (auf Basis des bisherigen Raumkonzeptes, wo möglich präzisiert und ggf. quantifiziert)

- Prägnantere Strategien (in Text und Karten) mit Schwerpunkten und Prioritäten für verschiedene Raumtypen, z.B. zum Verkehrssystem (angestrebte Verkehrsmittelwahl) und zur Innenentwicklung (angestrebte Dichten)

- Planerische Auseinandersetzung mit konkreten Situationen in Lupen (z.B. typologische Beispiele für eine zukunftsgerichtete sowie wirtschaftlich, sozial und ökologisch ausgewogene Innenentwicklung in städtischen Räumen)

- Grobe Quantifizierung der wichtigsten Stellgrössen als Basis für eine echte Interessensabwägung

Schreiben Sie eine Antwort